Инициированные комплексы почвенных грибов в агроценозах

Л. В. Воронин, И. Я. Колесникова

Микроскопические грибы являются постоянным функционально значимым компонентом почвенной биоты. В составе ко$мплекса почвенных грибов можно выделить два крупных блока, различающихся по ряду экологических характеристик — это быстро- и медленнорастущие попу$ляции [2]. В полночленных комплексах микро- мицетов ненарушенных почв последние преобладают. Эти грибы отличаются наибольшей гидролитической активностью и играют ведущую роль в разложении полимеров растительных остатков. Быстрораст$ущие грибы также осуществляют гидролиз, но способны эффективно перехватывать легкодоступные субстраты, поступающие из зон активного гидролиза, осуществляемого медленнорастущими грибами. Комплексы почвенных грибов в ненарушенных экосистемах осуществляют полную минерализацию растительных остатков и других органических компонентов.

Структурная организация грибных комплексов в почве существенно меняется при антропогенном воздействии [7]. Факторами антропогенного воздействия являются не только загряз$нение почвы различными веществами, ее уплотнение при вытаптывании, эрозия, но и механическая обработка при сельскохозяй$ственном использовании, внесение удобрений и т. д. При этом стабильность структуры комплекса почвенных грибов нарушается в большей или меньшей степени и с различной частотой. В настоящее время ведется освоение новых радикальных направлений в «совершенствовании» системы основной обработки почвы, которые призваны быть экологически сбалансированными и сохран$ять почвы от деградации [8]. К тому же, они направлены на создание оптимальных условий для микробиологической активности почвы. Систему обработки почвы нельзя рассматривать отдельно от системы удобрений. В последнее время в литературе в качестве основного источника органического вещества почвы $рекомендуют использовать солому зерновых культур [4]. Зависимость биологических показателей почвы от указанных факторов, в том числе структура и состав комплексов почвенных грибов, выполняющих в агроценозах важную экологически функциональную роль, изучена крайне недостаточно.

Целью представленной работы является исследование влияния антропогенных эко$логических факторов, в частности, различных систем обработки почвы и внесения удобрений, на численность, структуру и качественный состав микобиоты почвы.

Экспериментальная работа проводилась в полевом стационарном многофакторном опыте, заложенном на опытном поле ЯГСХА методом расщепленных делянок с рендомизированным размещением вариантов в повторениях. Приме$нялись различные системы механической обработки почвы: отвальная (при перепахивании пласты почвы переворачиваются ежегодно осенью), поверхностно-отвальная (после четырех лет поверхностной обработки осенью проводится вспашка) и поверхностная (производят только рыхление поверхностного слоя). Повторность опыта четырехкратная. Отбор проб почвы проводился дважды: 1)$ в октябре 2008 г., после уборки озимой ржи и основной обработки почвы, включая внесение комплексных минеральных удобрений и измельченной соломы из расчета 3 т/га; 2) $в июне 2009 г., после весенней культивации и внесения аммиачной селитры, в период вегетации вико-овсяной смеси. Учитывая разнородность пахотного горизонта по кислородному режиму и другим показателям, почвенные образцы отбирались с глубины 0-10 см и 10$-20 см. Исследованная почва дерновоподзолистая глееватая среднесуглинистая.

Выявление почвенных грибов производили методом глубинного посева различных разведений почвенной суспензии на агаризованную питательную среду Чапека [5]. Рассчитывали численность колонии образующих единиц (КОЕ) на 1 г воздушно-сухой почвы. Для выявления комплекса типичных видов использовался критерий пространственной встречаемости, для сравнения качествен$ного состава комплекса микромицетов — коэффициент сходства Съеренс$ена — Чеканов- ского [1].

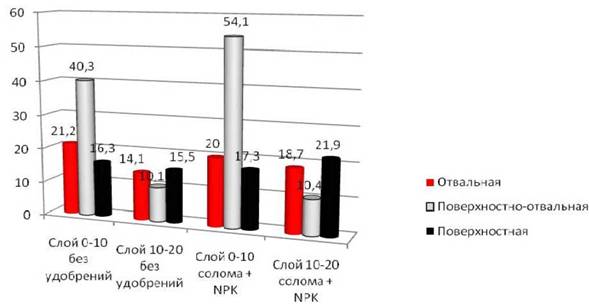

Исследования показали, что осенью 2008 г. (рис.1) численность грибных пропагул оказалась сопоставимой в вариантах отвальной обработки почвы: с применением удобрений и без них. Отмечена несколько более высокая численность КОЕ в слое почвы 0-10 см, что можно объяснить созданием более благоприятных условий для положительно реагирующих на улучшение аэрации видов — представителей родов Mucor, Rhi$zopus, Penicillium и др. Ежегодное глубокое переворачивание пластов почвы нарушает вертикальную структуру комплексов почвенных микромицетов, и некоторые грибы$, характерные не для начальных, а более поздних этапов сукцессии (Звягинцев и др., 2005), оказываются в поверхностном слое почвы (Phialophora, Fusarium). При внесении удобрений и соломы в этом же слое появились дрожжи родов Rhodotorula, Cryptococcus и Candida, что подтверждает их приуроченность к слаборазложившимся растительным субстратам [6].

При поверхностной обработке существенных различий по численности КОЕ между слоями почвы также не $обнаружено. Несколько большая численность КОЕ в нижнем слое наблюдалась при внесении минеральных удобрений и соломы. Таксономический состав существенно не различался. При этом способе обработки почвы менее изменяется формирующаяся вертикальная структура микобиоты. После рыхления поверхностного слоя в нижнем продолжают развиваться различные относительно медле$нно растущие популяции пенициллов и дрожжевые организмы. Данный способ обработки почвы меньше влияет на изменение формирующ$ейся структуры комплексов грибов в сравнении с естественной.

При поверхностно-отвальной системе обработки вспашка способствовала резким различиям численности КОЕ по слоям: в поверхностном слое она оказалась существенно выше по сравнению со слоем 10-20 см. В этих вариантах в исследуемой почве за четыре года $поверхностной обработки сложились определенные комплексы микромицетов с элементами вертикальной структуры, которые претерпели более существенную перестройку по сравнению с вариантами ежегодных отвальной и поверхностной обработок. Ход сукцессии зде$сь был нарушен, а более благоприятный кислородный режим в верхнем слое способствовал увеличению численности тех же видов грибов, что обитают в нижнем слое.

Следует отметить, что в случае без внесения соломы дрожжи родов Cryptococcus, Rhodotorula и Candida были обнаружены по всему пахотному горизонту, а при внесении соломы они переместились в верхний слой, более богатый неразло- живши$мся растительным субстратом, и показали увеличение численности.

Рис. 1. Численность почвенных грибов в вариантах опыта (по слоям) 2008 год, тыс. КОЕ

$

$

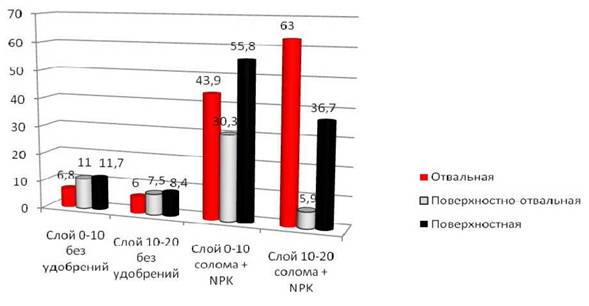

Рис. 2. Численность почвенных грибов в вариантах опыта (по слоям) 2009 год, тыс. КОЕ

Анализ образцов по$чвы 2009 г. (рис.2) показал, что во всех вариантах без внесения удобрений наблюдались незначительные различия численности КОЕ по слоям. В вариантах с весенним внесением аммиачной селитры при ежегодных отвальной и поверхностной обработках произошло существенное увеличение численности КОЕ, в том числе и в $почвенном слое 10-20 см, за счет развития нитрофильных штаммов грибов родов Penicillium и Aspergillus.

При поверхностно-отвальной системе обработки почвы значительно увеличилась численность КОЕ в верхнем слое. Это мы объясняем наличием большого количества легко усваиваемых соединений азота, стимулировавших развитие микромицетов родов Penicillium, Asperg$illus, а также Micor hiemalis. В целом, под действием вспашки, проведенной после четырех лет поверхностной обработки, наблюдается большая перестройка комплексов микромицетов и их более медленное восстановление (отсутствие роста ч$исленности КОЕ в слое почвы 10-20 см).

Анализ качественного состава комплексов микромицетов свидетельствует об их небольшом таксономическом разнообразии, что свойственно для почв, испытывающих регулярное антропогенное воздействие. Обнаружены почвенные грибы из отде$лов Zygomycota, Ascomycota и группы анаморфных грибов, представители 17 родов. Расчет коэффициента сходства Съеренсе- на — Чекановского показал высокие значения (57-88 %) сходства между вариантами опыта, что свидетельствует о постоянном доминировании наиболее типичных почвенных видов рр. Penicillium, Trichoderma, Mucor и др. Внесение минеральных удобрений и измельченной соломы приводит к увеличению численности быстрорастущих грибов и исчезновению активности грибов, относящихся скорее к медленнорастущим (представители рода Phialophora, Mort$ierella и др.). Увеличение численности КОЕ происходит, в основном$, за счет развития небольшого числа доминантов, что отмечалось нами и ранее [3]. Таким образом, различные системы обработки дерново-подзолистой глееватой среднесуглинистой почвы являются мощным фактором, нарушающим формирование комплексов грибов, характерных для почв в ненарушенных экосистемах, и естественный ход сукцессий. Особенно сильно вли$яет на данные показатели отвальный способ обработки. Структура и состав комплексов почвенных микромицетов в агроценозах инициируются человеком с той или иной силой и частотой. Такой тип сукцессий, связанный с падением разнообразия и доминированием быстро развивающихся форм, известен и для микробных комплексов, инициируемых увлажнением или внесением легкодоступного субстрата [2]. Сравнивая наблюдаемые$ в естественных ценозах комплексы и сукцессии почвенных грибов с формирующимися в различных условиях антропогенного воздействия комплексами микромице- тов агроценозов, можно сказать, что инициирование развития мик$ромицетов, важных для увеличения плодородия почв, является очень важным. Данные исследования позволяют понять, что развитие сукцессий деструкции естественных субстратов существенно отличается от процессов, протекающих в агроценозах. Учитывая наблюдаемые изменения, можно целенапр$авленно разрабатывать способы создания в почве необходимых этапов сукцессии микроорганизмов.

Список литературы

1. Василевич, В. И. Статистические методы в геоботанике [Текст] / В. И. Василевич. — Л. : Наука, 1969.- 232 с.

2. Звягинцев, Д. Г. Биология почв [Текст] / Д. Г. Звягинцев,И.П.Б$абьева,Г.М.Зенова.-М.: Изд-во МГУ, 2005. — 445 с.

3. Колесникова, И. Я. Изменение комплексов почвенных грибов под действием различных систем обработки почвы и удобрений [Текст] / И. Я. Колесникова, Л. В. Воронин. — Ярославский педагогический вестник. Естественные науки. — 2011. — №1. — С. 114118.

4. Комаревцева, Л$. Г. Микробиологическая активность почвы на фоне действия и последействия разных видов удобрений [Текст] / Л. Г. Комаревцева // Вестник АПК Верхневолжья. — 2010. — №3. — С. 4346.

5. Литвинов, М. А. Методы изучения почвенных микроскопических грибов [Текст] / М. А. Литвинов. — Л. : Изд-во Наука, 1969. — 124 с.

6. Литвино$в, М. А. Почвенные гифомицеты [Текст] / М. А. Литвинов // Жизнь растений. Т.2. Грибы. — М. : Просвещение, 1976. — С. 376-383.

6.Марфенина, О. Е. Основные направления оценки антропогенных изменений структуры комплексов почвенных микроскопических грибов. Анализ итогов исследований [Текст] / О. Е. Марфени$на, А. Е. Иванова // Проблемы лесной фитопатологии и микологии : Сб. материалов VII Междунар. конф. (г. Пермь, 7-13 сентября 2009 г.). — Пермь : Издво ПГПУ, 2009. С.128-131.